Das Preisbuch 2017

Das politische Buch 2017: Wolfgang Gründinger "Alte Säcke Politik"

Das Buch

"Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst zu gestalten". Willy Brandts Worte dienen Wolfgang Gründinger als Ausgangspunkt für seine Auseinandersetzung mit der sozialen, wirtschaftlichen und digitalen Zukunftsfähigkeit unseres im demografischen Wandel befindlichen Landes.

In "Alte Säcke Politik. Wie wir unsere Zukunft verspielen" beschreibt der Autor eine Gesellschaft, die Gefahr läuft, in der Gegenwartsverwaltung zu verharren, und fordert eine aktivere Gestaltung zentraler Zukunftsfelder im Sinne der nachkommenden Generationen. Aus der Perspektive der 'Jungen' analysiert er verschiedene Politikbereiche – von der Digitalisierung über Steuer- und Finanzpolitik, Renten und Arbeitsmarkt bis hin zur Bildungspolitik – und entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen.

Gründinger fordert eine stärkere Berücksichtigung junger Interessen in der politischen Entscheidungsfindung und macht Vorschläge, wie unterschiedliche Werte und Prioritäten von Alt und Jung in Einklang gebracht werden können.

Wolfgang Gründinger

Wolfgang Gründinger, geboren 1984, ist als Zukunftslobbyist und Generationenerklärer bekannt geworden. Er ist im Vorstand der Stiftung Generationengerechtigkeit, leitet das Forum Digitale Transformation beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und ist assoziiertes Mitglied im Think Tank 30 des Club of Rome. Gründinger studierte Politik- und Sozialwissenschaften in Regensburg, Berlin und Santa Cruz (Kalifornien) und lebt als Autor, Aktivist und Analyst in Berlin und im Internet.

Jurybegründung

"Wo bleibt die Freundschaftsanfrage der Politik an die junge Generation?" lautet die provozierende Frage des Sozialwissenschaftlers und Publizisten Wolfgang Gründinger. Seine Streitschrift kritisiert eine Politik, die oft einseitig die zahlenmäßig starke Generation der "Baby-Boomer" der Jahrgänge 1955 bis 1970 in den Fokus nimmt und dabei Fragen der Zukunftsgestaltung aus dem Blick verliert. Da es aber eigentlich um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, die Chancen der Kinder und Jugendlichen gehen sollte, plädiert Gründinger eindringlich für einen Paradigmenwechsel hin zu den Belangen der nachkommenden Generationen und prüft weite Felder in Politik und Gesellschaft auf ihre Zukunftsfähigkeit: Renten, Löhne, Digitalisierung, Bildung, Steuersystem.

In den Technikrückständen in Deutschland sieht er eine Hypothek für die junge Generation. Mit Panikmache und Ablehnung der digitalen Medien torpedierten Teile der tonangebenden Generation die digitale Transformation, die für die Jüngeren längst zur Lebensrealität gehöre. Die finanzpolitische Ideologie der "schwarzen Null" diene zwar dem Ausgleich der Haushalte, verhindere aber notwendige Zukunftsinvestitionen. Chancengleichheit und die Beseitigung der sozialen Schere – innerhalb und zwischen den Generationen – sind für Gründinger zentrale Herausforderungen einer progressiven Politik, auch und gerade im Bildungsbereich. Die Jugend, die Gründinger vor vielerlei Vorurteilen in Schutz nimmt und für die er ein früheres Wahlrecht fordert, ruft er auf, aktiv ihre Interessen zu artikulieren – und hofft dabei auch auf die Unterstützung der kritischen, engagierten Großelterngeneration, der "Opa-APO".

Das Buch ist ein geistvoller, streitbarer und brillant geschriebener Beitrag zur notwendigen Debatte um einen zukunftsfähigen, generationengerechten Gesellschaftsentwurf. Der Autor bezieht klar Stellung für die junge Generation und will gleichzeitig, anders als es der Buchtitel vermuten lässt, die Älteren für eine gemeinsame progressive Zukunftsvision gewinnen. Die frechen, herausfordernden Formulierungen treffen einen empfindlichen Nerv unserer Politik und Gesellschaft.

Die Preisbücher seit 1982

2016 Lamya Kaddor - Zum Töten bereit. Warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen

Das Buch

In ihrem Buch „Zum Töten bereit“ zeichnet Lamya Kaddor nach, warum und wie Jugendliche islamischen Glaubens in fundamentalistisch-salafistische Milieus geraten, dort radikalisiert werden und am Ende gar bereit sind, sich den Terrorgruppen des sogenannten Islamischen Staats anzuschließen.

Gleichzeitig zeigt Kaddor auf, was seitens der Gesellschaft und der muslimischen Community getan werden kann und muss, um solche Radikalisierung zu stoppen.

Lamya Kaddor

Zum Töten bereit: Warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen

Piper Verlag GmbH, 2015, 256 S., € 14,99

Dokumentation der Veranstaltung (PDF)

Lamya Kaddor

Lamya Kaddor ist Pionierin der Islamischen Religionspädagogik in Deutschland und wurde zu einer der zehn einflussreichsten muslimischen Frauen Europas gewählt. Sie ist Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes und lebt in Duisburg. Die Religionslehrerin, Islamwissenschaftlerin und Autorin wurde 1978 als Tochter syrischer Einwanderer in Ahlen/Westfalen geboren.

Jurybegründung

Die Tatsache, dass junge Menschen aus Deutschland als Dschihadisten an dem verheerenden Krieg in Syrien und im Irak beteiligt sind, ist erschreckend. Die Lehrerin muslimischen Glaubens mit syrischen Wurzeln geht in ihrem Buch mit höchster Sachkenntnis den Ursachen für das Abgleiten dieser Menschen nach. Ihre gründlichen Kenntnisse der islamischen Theologie und ihr Wirken als Pädagogin in einem gesellschaftlichen Umfeld der muslimischen und teilweise auch nichtmuslimischen Jugendlichen, die sich der Terrortruppe des „Islamischen Staates“ anschließen, bilden Voraussetzungen dafür, Beweggründe für die Hinwendung in die fundamentalistische Strömung der Salafisten zu benennen. Die Autorin zeichnet nach, warum und wie Jugendliche islamischen Glaubens in fundamentalistisch-salafistische Milieus geraten, radikalisiert werden und am Ende gar bereit sind, sich den Terrorgruppen des sogenannten Islamischen Staats anzuschließen. Gleichzeitig legt Kaddor dar, was seitens der Gesellschaft und der muslimischen Community getan werden muss, um solche Radikalisierung zu stoppen. Das Buch zeigt auf, wie der notwendige Dialog mit dem Islam in Deutschland sein müsste, um fundamentalistische Strömungen jeder Art zu isolieren und ist ein überzeugender Beitrag zu den hochaktuellen Debatten um Integration, Vermeidung von Radikalisierung und das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft.

2015 Thomas Piketty - Das Kapital im 21. Jahrhundert

Das Buch

In „Das Kapital im 21. Jahrhundert untersucht Thomas Piketty Daten aus 20 Ländern, mit Rückgriffen bis ins 18. Jahrhundert, um die entscheidenden ökonomischen und sozialen Muster freizulegen. Seine Ergebnisse werden die Debatte verändern und setzen die Agenda für eine neue Diskussion über Wohlstand und Ungleichheit in der nächsten Generation. Piketty zeigt, dass das moderne ökonomische Wachstum und die Verbreitung des Wissens es uns ermöglicht haben, Ungleichheit in dem apokalyptischen Ausmaß abzuwenden, das Karl Marx prophezeit hatte. Aber wir haben die Strukturen von Kapital und Ungleichheit nicht in dem Umfang verändert, den uns die optimistischen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg suggeriert haben.

Thomas Piketty

Das Kapital im 21. Jahrhundert

Verlag: C.H. Beck

Dokumentation der Veranstaltung (PDF)

Thomas Piketty

Born in Clichy (France) on May 7, 1971

Thomas Piketty is Professor at EHESS and at the Paris School of Economics. He is the author of numerous articles published in journals such as the Quarterly Journal of Economics, the Journal of Political Economy, the American Economic Review, the Review of Economic Studies, Explorations in Economic History, and of a dozen books. He has done major historical and theoretical work on the interplay between economic development and the distribution of income and wealth. In particular, he is the initiator of the recent literature on the long run evolution of top income shares in national income (now available in the World Wealth and Income Database). These works have led to radically question the optimistic relationship between development and inequality posited by Kuznets, and to emphasize the role of political, social and fiscal institutions in the historical evolution of income and wealth distribution. He is also the author of the international best-seller Capital in the 21st century.

Jurybegründung

Vor 150 Jahren erschien das „Kapital“ von Karl Marx. Auch heute ist die Auseinandersetzung über die Grundlagen der kapitalistischen Wirtschaft hochaktuell. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty zeigt in seinem herausragenden Buch auf, wie sich Strukturen von Kapital und Einkommen in den letzten Jahrhunderten verändert haben und wie die fortschreitenden Ungleichheiten die Demokratie infrage stellen. Insbesondere seit den 1970er-Jahren hat in den reichen Ländern das Missverhältnis zwischen Einkommen aus Kapitalerträgen und Arbeit zuungunsten des Arbeitseinkommens eklatant zugenommen. Piketty stellt nicht den Kapitalismus infrage und auch nicht das Wachstumsmodell, aber er plädiert ganz entschieden für ein Umdenken im Sinne der demokratischen Forderung nach Gleichheit der Bürgerrechte, um die jahrhundertelange Entwicklung der Ungleichheit der Lebensbedingungen zu beenden und

Veränderungen anzustoßen. Basierend auf der Auswertung einer beeindruckenden Fülle von Quellen entwickelt Piketty Reformvorschläge für ein gerechteres Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Mit seiner klaren und verständlichen Sprache ermöglicht er auch wirtschaftswissenschaftlich weniger Vorgebildeten, sich mit dem komplizierten Stoff vertraut zu machen und sich aktiv an der Diskussion über Kapital und Einkommen zu beteiligen. Piketty hat mit seinem Buch einen wegweisenden Beitrag zu der hochaktuellen Debatte über wachsende Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit und Verteilungsfragen geleistet.

2014 Hannelore Schlaffer - Die City. Straßenleben in der geplanten Stadt

Jurybegründung

Kaum ein anderes Thema steht so im Mittelpunkt des politischen Tagesinteresses wie die Ausrichtung unseres städtischen Umfeldes. Das Für und Wider von Großprojekten im Herzen der Stadt provoziert und polarisiert Kommunalpolitik und engagierte Bürgerschaft. Das Buch von Hannelore Schlaffer „Die City. Straßenleben in der geplanten Stadt“ charakterisiert pointiert signifikante Wesensmerkmale der modernen Großstadt und liefert wichtige Impulse für die Auseinandersetzung mit Sachverhalten, die sowohl den städtischen Alltag bestimmen als auch das urbane Bewusstsein prägen. Das historisch gewachsene Stadtzentrum mit dem Neben- und Miteinander der Lebensäußerungen Wohnen, Arbeit und Freizeit gibt es kaum noch. Versuche zur Rückgewinnung einer traditionellen Urbanität sind nicht gelungen. Wie Hannelore Schlaffer überzeugend veranschaulicht, ist der Mittel- und Angelpunkt der Großstadt heute nicht mehr die Zone um Kirche, Markt und Rathaus, sondern die sogenannte „City“, die Geschäftsmeile mit Bürogebäuden, Banken und Kaufzentren. Hier finden sich tagtäglich, besonders während der Tagesmitte, Mengen von Menschen, die in der City arbeiten und konsumieren. Eine inzwischen historisch gewordene Urbanität als Lebensform charakterisiert nicht mehr die City, sondern die Verdichtung durch Menschen, die in den Vororten und in der Region wohnen und täglich die City bevölkern. Die Gestaltung dieser City ist nicht das Ergebnis politisch kontrollierter Stadtplanung, sondern Ziel der Bemühungen von Investoren. In ihrem reichen Panorama des aktuellen Großstadtlebens entschlüsselt Hannelore Schlaffer die moderne City gleichsam als Chiffre einer durch und durch ökonomisierten Welt. Ihr Essay verbindet in künstlerisch ausgefeilter Form und Sprache Beobachtung, Definition und Analyse und wirft in indirekter aber immanenter Form Fragen auf, die von hoher gesellschaftspolitischer Relevanz sind.

Hannelore Schlaffer

Die City. Straßenleben in der geplanten Stadt

zu Klampen Verlag

2013 Robert Menasse - Der europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas

Jurybegründung

Die Europäische Union wird zurzeit weitgehend in einer wirtschaftspolitischen Krisensituation wahrgenommen. Themen wie Währungsunion, Bankenkrise, Staatsverschuldung, Rettungsschirme etc. bestimmen die Diskussion. Mit seinem Buch „Der Europäische Landbote“ geht der österreichische Schriftsteller und Essayist Robert Menasse gegen diese Einseitigkeit an.

Leidenschaftlich und überzeugend wirbt er dafür, Europa mehr in seiner politischen Dimension zu sehen, Europa als Idee, als Antwort auf das historisch begründete Verlangen politisch denkender Menschen nach Frieden und Freiheit. Virtuos korrigiert Robert Menasse dabei die offen oder versteckt formulierten Vorurteile gegenüber den Brüsseler Institutionen. Die Transparenz des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission mit ihrer angeblich aufgeblähten Bürokratie wird von ihm höher eingeschätzt als die des Europäischen Rates, in dem primär die Eigeninteressen der nationalen Regierungen vertreten werden.

Diese Konkurrenz zwischen dem Anliegen europäischer Institutionen und der Politik der Einzelstaaten wird von Robert Menasse kritisch hinterfragt. Er möchte ihr mit mehr Demokratie für Europa und Zurückschrauben der nationalen Einflussnahme begegnen. Mit seinem Plädoyer gegen das Ausufern nationaler Identitäten und seiner Definition Europas als „Europa der Regionen“ wird er zwar auf Widerstand stoßen, aber damit eine notwendige Diskussion anregen.

Das Buch verbindet Streitkultur, Aufklärung, Werbung, Reportage und persönliches Bekenntnis in einer Form und Sprache, die für den Bereich der politischen Literatur Maßstäbe setzt.

Robert Menasse

Der europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas

Verlag: Paul Zsolnay

Festrede: Peer Steinbrück

2012 Colin Crouch - Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus

Jurybegründung

Die Krise der Finanzmärkte, die 2008 einen Höhepunkt erreicht hatte, konnte nur mit erheblicher staatlicher Hilfe, d. h. mit Steuergeldern, abgefedert werden. Und drei Jahre später beherrschen die damals vor dem Absturz geretteten Großbanken, die Vorposten neoliberaler Ideologie, wieder das wirtschaftliche und politische Geschehen. Der britische Sozialwissenschaftler Colin Crouch untersucht diese Problematik in seinem Buch „Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus“. Er beschreibt die Veränderungen der klassischen Markttheorien bis hin zum heutigen Neoliberalismus und zeigt auf, dass es die reine Marktwirtschaft, in der das freie Spiel von Nachfrage und Angebot herrscht, nicht gibt. Die Bedingungen der Unternehmen am Markt sind höchst unterschiedlich. Denn nur Großkonzerne sind in der Lage, sich Informationen zu beschaffen, um effizientere Entscheidungen zu treffen und bei Konsumenten Wünsche zu erzeugen. Darüber hinaus wird von den großen (transnationalen) Unternehmen Einfluss auf Parteien und Regierungen ausgeübt und indirekt die Demokratie ausgehöhlt. Crouch gibt uns eine differenzierte Analyse des gegenwärtigen komplexen wirtschaftspolitischen Geschehens mit seinen verhängnisvollen Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft. Einfache Lösungsvorschläge hat Crouch nicht parat, er vermittelt aber wertvolles Wissen über die Macht der Großkonzerne und ermutigt zu engagiertem Dagegenhalten mittels einer aktiven, vielstimmigen Zivilgesellschaft, um die Nutznießer des neoliberalen Arrangements unter Druck zu setzen. Sein Buch erfüllt damit einen wesentlichen Beitrag für die politische Diskussion.

Colin Crouch

Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus

Verlag: Edition Suhrkamp

Festrede: Sigmar Gabriel

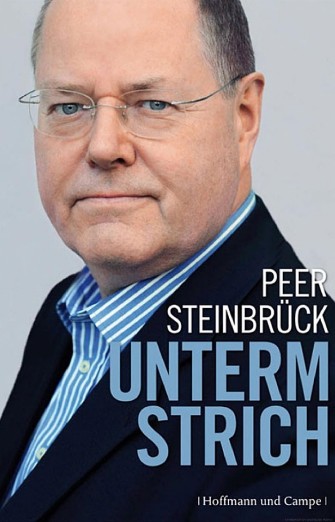

2011 Peer Steinbrück - Unterm Strich

Jurybegründung

Die herausragende Qualität des Buches besteht darin, dass es ein breites Panorama der politischen und wirtschaftlichen Situation im Weltmaßstab vorstellt und daraus die besonderen Bedingungen für Europa und Deutschgland ableitet. Peer Steinbrück bringt seine vielfältigen und detaillierten Erfahrungen als Landespolitiker und Finanzminister der Großen Koalition von 2005 bis 2009 ein. Klar und präzise beschreibt er die Schwächen der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Situation und entwickelt Alternativen. „Unterm Strich“, das ist die Summe von politischen Einsichten, Analysen und Kritik. Die weltweite Finanzkrise und die daraus entstandenen wirtschaftlichen und sozialen Schräglagen auch in Deutschland werden aus der Sicht des handelnden Staatsmannes überzeugend akzentuiert, der maßgebend an der Krisenbewältigung mitgewirkt hat. Er formuliert klare Perspektiven als Alternativen zu den Problemlagen und plädiert konsequent für die Herstellung einer neuen Balance zwischen handlungsfähigem Staat und funktionierenden Märkten, für ein Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit. Nachdrücklich wirbt er für die aktive Rolle des Staates als Ordnungsrahmen einer demokratischen Zivilgesellschaft. Er scheut sich auch nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Seine Partei, die SPD, nimmt er davon nicht aus. „Unterm Strich“ ist ein Buch, das dem politischen Bewusstsein und dem Sinn für politische Verantwortung hervorragende Impulse gibt.

Peer Steinbrück

Unterm Strich

Verlag: Hoffmann und Campe

Festrede: Dr. Wolfgang Schäuble

2010 Rolf Hosfeld - Die Geister, die er rief. Eine neue Karl-Marx-Biografie

2010 Berlin, 11. Mai

Preisträger: Rolf Hosfeld

Das Buch: Die Geister, die er rief. Eine neue Karl-Marx-Biografie

Verlag: Piper Verlag

Festrede: Andrea Nahles

2009 Christiane Grefe, Harald Schumann - Der globale Countdown Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung - Die Zukunft der Globalisierung

2009 Berlin, 12. Mai

Preisträger: Christiane Grefe, Harald Schumann

Das Buch: Der globale Countdown Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung - Die Zukunft der Globalisierung

Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag

Festrede: Wolfgang Thierse

2008 Peter Schaar - Das Ende der Privatsphäre. Der Weg in die Überwachungsgesellschaft

2008 Berlin, 06. Mai

Preisträger: Peter Schaar

Das Buch: Das Ende der Privatsphäre. Der Weg in die Überwachungsgesllschaft

Verlag: C. Bertelsmann Verlag

Festrede: Ehrhart Körting

2007 Nadja Klinger und Jens König - Einfach angehängt Ein wahrer Bericht über die neue Armut in Deutschland

2007 Berlin, 10. Mai

Preisträger: Nadja Klinger und Jens König

Das Buch: Einfach abgehängt

Ein wahrer Bericht über die neue Armut in Deutschland

Verlag: Rowohlt Berlin Verlag

Festrede: Matthias Platzeck

2006 Erhard Eppler - Auslaufmodell Staat?

2006 Berlin, 09. Mai

Preisträger: Erhard Eppler

Das Buch: Auslaufmodell Staat?

Verlag: Suhrkamp Verlag

Festrede: Hubertus Heil

2005 Carolin Emcke - Von den Kriegen. Briefe an Freunde

2005 Berlin, 12. Mai

Preisträger: Carolin Emcke

Das Buch: Von den Kriegen. Briefe an Freunde

Verlag: S. Fischer Verlag

Festrede: Heidemarie Wieczorek-Zeul

2004 Michael Mann - Die ohnmächtige Supermacht. Warum die USA die Welt nicht regieren können

2004 Berlin, 13. Mai

Preisträger: Michael Mann

Das Buch: Die ohnmächtige Supermacht. Warum die USA die Welt nicht regieren können

Verlag: Campus Verlag

Festrede: Jürgen Kocka

2003 Gunter Hofmann - Abschiede, Anfänge. Die Bundesrepublik. Eine Anatomie

2003 Berlin, 14. Mai

Preisträger: Gunter Hofmann

Das Buch: Abschiede, Anfänge. Die Bundesrepublik. Eine Anatomie

Verlag: Verlag Antje Kunstmann

Festrede: Peter Glotz

2002 Michael Howard - Die Erfindung des Friedens. Über den Krieg und die Ordnung der Welt

2002 Berlin, 07. Mai

Preisträger: Michael Howard

Das Buch: Die Erfindung des Friedens. Über den Krieg und die Ordnung der Welt

Verlag: zu Klampen Verlag

Festrede: Erhard Eppler

2001 Heinrich August Winkler - Der lange Weg nach Westen

2001 Berlin, 10. Mai

Preisträger: Heinrich August Winkler

Das Buch: Der lange Weg nach Westen

Verlag: C.H. Beck Verlag

Festrede: Julian Nida-Rümelin

2000 Wolfgang Engler - Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land

2000 Berlin, 09. Mai

Preisträger: Wolfgang Engler

Das Buch: Die Ostdeutschen.

Kunde von einem verlorenen Land

Verlag: Aufbau-Verlag

Festrede: Wolfgang Thierse

1999 Richard Sennett, Frank Böckelmann - Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus

1999 Bonn, 18. Mai

Preisträger: Richard Sennett, Frank Böckelmann

Das Buch: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus

Verlag: Berlin Verlag

Festrede: Anke Fuchs

1998 Markus Tiedemann - »In Auschwitz wurde niemand vergast.« 60 rechtsradikale Lügen und wie man sie widerlegt

1998 Bremen, 19. Mai

Sonderpreis: Swetlana Alexijewitsch

Das Buch: Tschernobyl: Eine Chronik der Zukunft

Verlag: Berlin Verlag

Festrede: Barbara Lison

Preisträger: Markus Tiedemann

Das Buch: »In Auschwitz wurde niemand vergast.«

60 rechtsradikale Lügen und wie man sie widerlegt

Verlag: Verlag an der Ruhr

Festrede: Henning Scherf

1997 Noa Ben Artzi-Pelossof, Ulrich Herbert - Trauer und Hoffnung

1997 Bonn, 14. Mai

Preisträger: Noa Ben Artzi-Pelossof, Ulrich Herbert

Das Buch: Trauer und Hoffnung

Verlag: Rowohlt Verlag

Festrede: Reinhard Höppner

1996 Peter Merseburger, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amery B. & L. Hunter Lovins - Der schwierige Deutsche. Kurt Schumacher. Eine Biographie

1996 Berlin, 10. Mai

Preisträger: Peter Merseburger, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amery B. & L. Hunter Lovins

Das Buch: Der schwierige Deutsche. Kurt Schumacher.

Eine Biographie

Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt

Festrede: Manfred Stolpe

1995 Norberto Bobbio, Dieter Nohlen, Franz Nuscheler

1995 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Norberto Bobbio, Dieter Nohlen, Franz Nuscheler

Festrede: Erhard Eppler

1994 Martin und Sylvia Greiffenhagen, Wolfgang Sofsky - Ein schwieriges Vaterland

1994 Leipzig, 10. Mai

Preisträger: Martin und Sylvia Greiffenhagen, Wolfgang Sofsky

Das Buch: Ein schwieriges Vaterland

Verlag: List Verlag

Festrede: Günter Wichert

1993 Hans Magnus Enzensberger, Regina Griebel / Marlies Coburger / Heinrich Scheel - Die Große Wanderung

1993 Bonn, 12. Mai

Preisträger: Hans Magnus Enzensberger, Regina Griebel/Marlies Coburger/Heinrich Scheel

Das Buch: Die Große Wanderung

Verlag: Suhrkamp Verlag

Festrede: Hans-Ulrich Klose

1992 Klaus Kordon, Wolfgang Benz - Die Lisa

1992 Bonn, 04. Juni

Preisträger: Klaus Kordon, Wolfgang Benz

Das Buch: Die Lisa

Verlag: Verlag Ars Edition

Festrede: Renate Schmidt

1991 Timothy Garton Ash, Reinhard Bohse - Ein Jahrhundert wird abgewählt Aus den Zentren Mitteleuropas 1980–1990

1991 Leipzig, 10. Mai

Preisträger: Timothy Garton Ash, Reinhard Bohse

Das Buch: Ein Jahrhundert wird abgewählt

Aus den Zentren Mitteleuropas 1980–1990

Verlag: Hanser Verlag

1990 Václav Havel, Walter Janka - Fernverhör

1990 Prag, 26. Mai

Preisträger: Václav Havel, Walter Janka

Das Buch: Fernverhör

Verlag: Rowohlt Verlag

1989 Helmut Schmidt, Gioconda Belli, Walter Michler - Menschen und Mächte

1989 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Helmut Schmidt, Gioconda Belli, Walter Michler

Das Buch: Menschen und Mächte

Verlag: Siedler Verlag

1988 Michail Gorbatschow, Gordon A. Craig - Perestroika – Die zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa und die Welt

1988 Bonn, 18. Mai

Preisträger: Michail Gorbatschow, Gordon A. Craig

Das Buch: Perestroika – Die zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa und die Welt

Verlag: Verlag Droemer Knaur

Festrede: Peter Glotz

1987 Günter Gaus, Angela Joschko/Hanne Huntemann, Ruhrfestspiele Recklinghausen

1987 Bonn, 21. Mai

Preisträger: Günter Gaus, Angela Joschko/Hanne Huntemann, Ruhrfestspiele Recklinghausen

Festrede: Holger Börner

1986 Wolfgang Apitzsch/Thomas Klebe/Manfred Schumann Lisa Fittko, Regina Becker-Schmidt/Gudrun-Axeli Knapp/Beate Schmidt

1986 Bonn, 14. Mai

Preisträger: Wolfgang Apitzsch/Thomas Klebe/Manfred Schumann, Lisa Fittko, Regina Becker-Schmidt/Gudrun-Axeli Knapp/Beate Schmidt

Festrede: Johannes Rau

1985 Tomi Ungerer, Dieter Bänsch, Büchergilde Gutenberg

1985 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Tomi Ungerer, Dieter Bänsch, Büchergilde Gutenberg

Festrede: Monika Wulf-Mathies

1984 Andrew Wilson, Johano Strasser/Klaus Traube, August Rathmann

1984 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Andrew Wilson, Johano Strasser/Klaus Traube, August Rathmann

Festrede: Dr. Hans-Jochen Vogel

1983 Christian Schaffernicht, Dietrich Güstrow

1983 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Christian Schaffernicht, Dietrich Güstrow

Festrede: Axel Eggebrecht

1982 Horst Brehm, Gerd Pohl, Ingeborg Bayer, Alwin Meyer, Karl-Klaus Rabe

1982 Bonn, 10. Mai

Preisträger: Horst Brehm, Gerd Pohl, Ingeborg Bayer, Alwin Meyer, Karl-Klaus Rabe

Festrede: Björn Engholm