Archiv der sozialen Demokratie

Workshop: »Hoch die internationale…«? – Praktiken und Ideen der Solidarität am 17./18. Oktober 2019 in Bonn

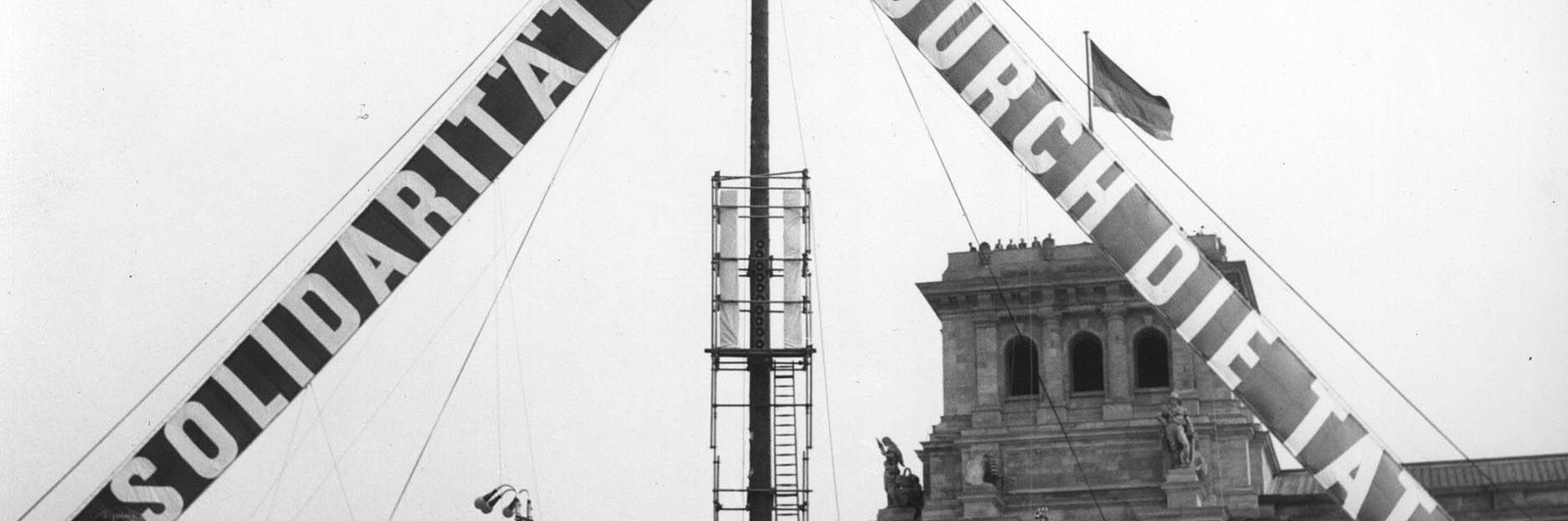

»Hoch die internationale…«? – Praktiken und Ideen der Solidarität

An Versuchen, den Solidaritätsbegriff theoretisch zu fassen, herrscht kein Mangel. Im ihm spiegeln sich zentrale säkulare und religiöse Deutungen moderner Gesellschaften. Vorstellungen von Solidarität verweisen auf die »moralische Ökonomie« kapitalistischer Gesellschaften, auf die Erfahrungen lebensweltlicher Nähe und politischer und sozialer Konflikte. Doch was genau der Begriff beschreibt, ob er zugleich analytische Qualität bei der Beschreibung sozialer Handlungsformen besitzt, ist umstritten. Merkwürdigerweise spielte der Begriff innerhalb der Geschichtswissenschaften bislang kaum eine größere Rolle. Solidarität ist Teil der Geschichte von Streiks, von Arbeitsbeziehungen, von Mikropolitiken im Betrieb, der Rolle der Gewerkschaften. In alltagsgeschichtlicher Perspektive verweist der Begriff auf Praktiken der Arbeit, auf Formen von Nähe und Distanz im Produktionsprozess und die Selbstdeutung der Beschäftigten. Er kann sowohl den Versuch zur kollektiven Organisation von Interessen beschreiben als auch ein primäres Gefühl des Zusammenhalts. Formen der Solidarität können zugleich einen exkludierenden Charakter haben, wenn beispielsweise Gewerkschaften gegen die Verlagerung von Betrieben oder gegen die Einfuhr spezieller Waren und Güter aus außereuropäischen Ländern stritten.

Die transnationale Dimension von Solidarität führt in das weite Feld organisierter Unterstützungsformen für Hungernde, Kriegswaisen, Geflüchtete oder politisch Verfolgte, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und sich in der Zwischenkriegszeit intensivierten. Diese transnationalen humanitären Netzwerke als Ausdruck solidarischer Praktiken zu analysieren, erschließt ihre genuin politische Dimension. Zu fragen wäre sowohl nach Formen der Selbstermächtigung als auch des widerständigen und transformatorischen Anspruchs unterschiedlicher Akteure und Organisationen. Der Solidaritätsbegriff verweist zudem in das weite Feld der Auseinandersetzung um »solidarische« Produktionsformen, betriebliche Kooperationen, Sharing Economy und Commons, die sich bewusst spezifischen Marktlogiken zu entziehen versuchen. Auch viele weitere Formen der Vergemeinschaftung wie zum Beispiel Sozialversicherungen, Konsumgenossenschaften, selbstorganisierte Wohnprojekte, Nachbarschaftshilfe und Urban Gardening werden mit Solidarität begründet.

Auf der Tagung, möchten wir ein Konzept für das hier skizzierte Rahmenthema des Archivs für Sozialgeschichte 60 (2020) entwickeln und mit eingeladenen Autorinnen und Autoren diskutieren

Zum Tagungsprogramm:

Donnerstag, 17.10.2019

Anreise und Anmeldung

Begrüßung und Einführung: Praktiken und Ideen der Solidarität

Philipp Kufferath, Bonn und Dietmar Süß, Augsburg

Ein fait social moderner Gesellschaften – oder: warum Solidarität kein ›Grundwert‹ ist

Hermann Josef Große Kracht, Darmstadt

Genese und Gegenwart der Kontingenzformel »Solidarität«

Marc Drobot, Dresden

Moderation: Kirsten Heinsohn, Hamburg

Kaffepause

Vorteile und Nachteile gelebter Solidarität. Russische Sekten 1861 – 1917

Agnieszka Zagańczyk-Neufeld, Bochum

»Künstlerhilfe« as an Example of the Alternative Way of the International Solidarity

Marija Podzorova, Paris

Solidarischer Stalinismus? Pierre Kaldor und die antifaschistischen, antikolonialen und innerkommunistischen Solidaritätskampagnen der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF), 1933-1995

Dominik Rigoll, Potsdam

Moderation: Thomas Kroll, Jena

Kaffeepause

Welches Geschlecht hat Solidarität? Der »Oeuvre de Secours aux Enfants« und die Hilfe für Minderjährige auf der Flucht vor dem NS

Sophia Dafinger, Augsburg

Über die Verrechtlichung von Solidarität. Die NIEO und die Entstehung einer neuen Menschenrechtsgeneration

Christoph Plath, Berlin

»Ausgleich zuhause und draußen.« Die Solidaritätsrhetorik in der bundesdeutschen und schwedischen Außenpolitik der 1970er Jahre

Christopher Seiberlich, Tübingen

Moderation: Ute Planert, Köln

Pause mit Imbiss

Abendveranstaltung

Globale Solidarität? Eine Geschichte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Daniel Maul, Oslo, im Gespräch mit Dietmar Süß, Augsburg

Freitag, 18.10.2019

Beginn

Dynamische Solidarität. Praktiken der Solidarität in der Gesetzlichen Krankenversicherung und ihren Vorläuferorganisationen

Stefanie Börner, Magdeburg

Von Jesus zu Marx und zurück. Solidarität im Denken und gesellschaftlichen Wirken von Helmut Gollwitzer und Walter Dirks

Benedikt Brunner, Mainz/Gabriel Rolfes, Chemnitz

Unsolidarische Solidarität – Sprachpolitik im DGB

Stefan Wannenwetsch, Tübingen

Moderation: Meik Woyke, Hamburg

Kaffeepause

Solidarity across the Bamboo Curtain: The Networks of »Friendship with China« during the Cold War

Cyril Cordoba, Fribourg

The Afterlives of Solidarity: The »Solidaritätsdienst International« and its Re-Interpretation of the German Democratic Republic’s Programs of Global Development in Re-Unified Germany

Paul Sprute, Berlin

Internationale Solidarität und dekolonialer Widerstand im 21. Jahrhundert

Sebastian Garbe, Gießen

Moderation: Friedrich Lenger, Gießen

Mittagspause

Wandel der Solidarität. Semantiken von Solidarität beim politischen Konsum seit den späten 1980er-Jahren

Stefan Weispfennig, Trier

›Externe‹ Solidarität als kritische Praxis

Andreas Busen, Hamburg

Pitfalls of Solidarity: A Critical Perspective on the Refugee Support Movement

Joachim C. Häberlen, Warwick

Moderation: Anja Kruke, Bonn

Abschlussdiskussion

Ende des Workshops und Abreise

- Kontakt

- Redaktion

Das Archiv für Sozialgeschichte wird herausgegeben von

PD Dr. Kirsten Heinsohn

Prof. Dr. Friedrich Lenger

Prof. Dr. Thomas Kroll

Dr. Anja Kruke

Dr. Philipp Kufferath

Prof. Dr. Ute Planert

Prof. Dr. Dietmar Süß

Dr. Meik Woyke

Einzelveröffentlichungen

In der Reihe Einzelveröffentlichungen aus dem Archiv für Sozialgeschichte werden Aufsätze aus den Rahmenthemen publiziert.

Beihefte

In der ReiheBeihefte zum Archiv für Sozialgeschichte erscheinen vorwiegend Quelleneditionen mit Dokumenten zur Geschichte der Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung sowie zur Zeitgeschichte.